Der Sieger in der Classe der Rennwagen, Dr. Ritter v. Stern und Gemahlin, auf seinem 24 HP Daimler Rennwagen - Allgemeine Automobil Zeitung 10. Juni 1900

Allgemeine Automobil-Zeitschrift

Nr. 23, Band I. Wien und Berlin 10. Juni 1900. I. Jahrgang.

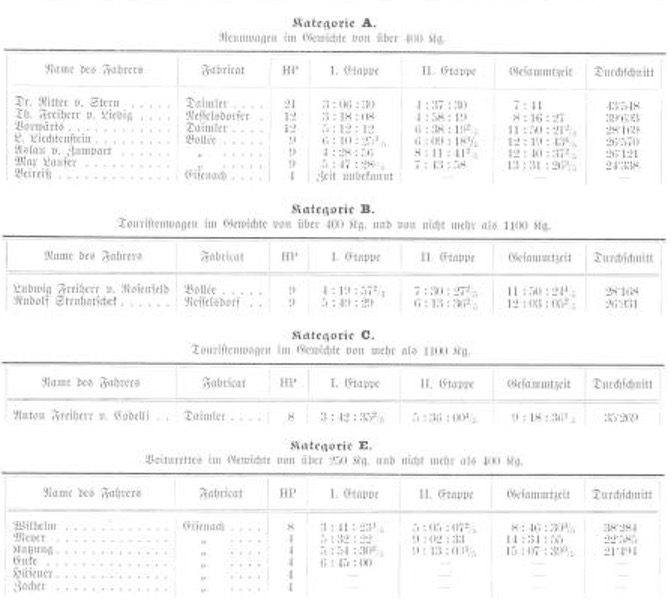

Automobil-Fernfahrt Salzburg-Linz-Wien.

I. Etappe Salzburg-Linz 129 Km.

II. Etappe Linz-Wien 195 Km.

Der O e s t e r r e i c h i s c h e A u t o m o b i l – C l u b hat gelernt, Rennen zu veranstalten. Das kürzlich stattgehabte Exelberg-Rennen hat das bewiesen, und die in den Tagen des 1. und 2. Juni veranstaltete große Automobil-Fernfahrt S a l z b u r g – W i e n hat das bestätigt.

Die Streckenbesetzung, die Controle, die Zeitnahme, die Eintheilung, kurz Alles war wohl durchdacht, es klappte Alles ausgezeichnet, und jeder der einlangenden Concurrenten war entzückt von dem Arrangement.

Genannt hatten 28 Concurrenten, von welchen in Salzburg 18 starteten. Von diesen langten in Linz 14 an. Fünf Mann hatten Maschinendefect, darunter Dietrich, der einzige Motocyclist. Ein Wagen stürzte, und zwar der von Max Lauser gelenkte Bollóe. Glücklicherweise kam der Lenker sowohl als sein Mechaniker mit dem bloßen Schrecken und kleinen Hautabschürfungen davon. Der Wagen war trotz des Sturzes vollkommen intact geblieben und konnte das Rennen noch in einer verhältnißmäßigen guten Zeit beenden. An Defecten fehlte es natürlich auf der so schwierigen Strecke auch den das Ziel erreichenden Wagen nicht.

Zum Start der zweiten Etappe stellten sich 14 Gefährte, nebst dem außer Concurrenz startenden Motocyclisten Dietrich. In Wien langten davon 12 an. Zwei blieben auf der Strecke. Dies sehr günstige Resultat ist wohl den besseren Straßenverhältnissen sowie dem Umstande zuzuschreiben, daß die nicht concurrenz-fähigen Vehikel schon am ersten Tage, während der Etappe Salzburg-Linz ausgeschieden waren.

Auf der Gesammtstrecke sind also von 18 Vehikeln nur sechs ausgeschieden. Das ist als ein gutes Resultat zu bezeichnen, denn die Anforderungen, die auf österreichischen Straßen an ein im Renntempo fahrendes Automobil gestellt werden, sind ganz enorme. Schon die zahlreichen Wasserrinnen an den Abhängen – es sollen über 1000 auf der Strecke gewesen sein – sind geeignet, ein nicht sehr fahrtüchtiges Vehikel in allerkürzester Zeit zugrunde zu richten.

Betrachten wir die von den Racemen erzielten Zeiten. Der Sieger der Schnellfahrer, Dr. R. v. S t e r n, fuhr ein Durchschnittstempo von 43 Km. 548 M. Der Zweite, Th. L i e b i e g’s. Er war speciell für das Rennen den Leistungen französischer Chauffeure gemessen, sind die Zeiten keine guten, zieht man aber die Beschaffenheit der österreichischen Straßen in Betracht, dann sind sie ganz vorzüglich. Man denke nur daran, daß die Strecke fast zum größten Theil durch coupirtes Terrain führt, wo eine Wasserrinne der andern folgt. Jede zwingt den Fahrer – ob das Fahrzeug nun bergauf oder bergab rollt – zur Verlangsamung der Fahrt, und die Summe dieser

vielen kleinen Verluste ist weit größer, als man anzunehmen geneigt ist.

Eine recht gute Zeit neben den beiden Siegern erzielten Baron C o d e l l i und der Motocyclist Dietrich, welch Letzterer leider eines Lagerschalendefects halber einen Theil der Strecke, Salzburg-Linz, per Bahn fuhr. Für die Theilstrecke Linz-Wien brauchte er 4:39:43, blieb also nur 1 Min. 43 Sec. hinter dem Sieger zurück. Er wäre aber sicher schneller gefahren als der Erste, wenn ihm nicht unterwegs das Benzin zu wenig geworden wäre, wodurch er zu einem Aufenthalt von 10 Min. gezwungen war.

Zum Schluß noch eine Generalschau über die am Rennen betheiligt gewesenen Fahrzeuge.

Dr. R. v. Stern fuhr einen viercylindrigen Daimler-Rennwagen mit magnet-elekrischer Zündung. Trotz des Gewichtes des Wagens von circa 1600 Kg. Hatte er keinen Pneumaticdefect bis 11/2 Km. vor dem Ziel, wo ihm der linke Vorderradpneumatie herunterlief.

Der interessanteste Wagen war gewiß jener Baron Th. L i e b i g’s. Er war speciell für das Rennen gebaut, und seine ganze Carosserie bestand aus einem schmalen Sitz für den Lenker und einem tiefer gelegenen Sitz für den Monteur. Dieser reine Rennwagen hat, wie unsere Bilder zeigen, absolut nicht mehr das Aussehen eines Wagens, sondern vollkommen jenes einer Maschine. Er ist zweisitzig; der Lenkersitz ist erhöht, während der Sitz des Maschinisten sich zu Füßen des Lenkers befindet, um dem Gegenwind möglichst wenig Angriffsflächen zu bieten. Vor den Sitzen befindet sich das schiefgestellte Lenkrad und vor diesem das Benzinreservoir. Ganz vorn am Wagen, respective an der Maschine ist der Radiateur zur Kühlung des Wassers angebracht, um möglichst vom Winde bestrichen zu werden. Hinter dem Lenksitz ist das Wasserreservoir situirt, welches das Aussehen eines Locomotivschornsteines besitzt.

Die Maschine ist eine doppelcylindrige mit horizontalliegenden, gegeneinandergestellten Cylindern von 120 Mm. Durchmesser und 110 Mm. Hub. Die Maximaltourenzahl der Maschine beträgt 1300 per Minute, kann aber bis auf 100 Touren reducirt werden. Die Zündung ist eine magnet-elektrische mit variabler Bor- und Nachzündung. Die Maschine liegt vollkommen offen, so daß man zu jedem Theile leicht und schnell hinzukann.

Auf guter horizontaler Straße soll der Wagen eine Schnelligkeit von 92 Km. in der Stunde zurücklegen und Steigungen von 12 Percent mit einer Geschwindigkeit von 25 Km. per Stunde nehmen.

Die rückwärtigen Pneumatics sind 120 Mm., die vorderen 90 Mm. dick. Das Gewicht des completen Nesselsdorfer Renn-Wagen inclusive Ausrüstung beträgt 970 Kg.

„V o r w ä r t s“ fuhr einen Daimler-Wagen der gleichen Anordnung wie der des Siegers, doch war die viercylindrige Maschine nur 12 Pferdekräfte stark, ließ sich aber auf 16 Pferdekräfte forciren. 40 .Km. vor dem Ziel ging ein Vorderradreif des Wagens entzwei, und der Lenker war gezwungen, ohne Pneumatic das Rennen zu vollenden. Daß das pneumaticlose Rad diese Strapaze ertrug, ist kaum glaublich.

Der Vierte, L. L i e c h t e n st e i n, lenkte einen Bollóe-Rennwagen mit zweicylindrigem 9pferdigen Motor. Die Carrosserie vorn und hinten spitz zulaufend.

Einen gleichen Wagen lenkte Max L a u s e r, der Sechste; Aslan v. Z u m p a r t fuhr einen nach Phaetonart gebauten Bollóe.

Ganz vorzüglich hielt sich der Wagen des Siegers der Kategorie B, Freiherrn v. R o s e n f e l d. Es war ein Bollóe-Tourenwagen in voller Ausrüstung und circa 1400 Kg. schwer.

Beträglich leichter war der Wagen des Zweiten dieser Kategorie, S t r u h a t s c h e k. Es war ein Nesselsdorfer Tourenwagen mit zweicylindrigem Motor und magnet-elektrischer Zündung.

Baron C o d e l l i’s Wagen wog circa 1400 Kg., war mit vier Personen belastet und hatte nur einen achtpferdekräftigen, auf 10 Pferdekräfte forcirbaren Motor. Er war ein Daimler, mit viercylindriger Maschine und magnetelektrischer Zündung. Das große Gewicht des Wagens läßt seine Leistung in Ansehung der verhältniß-mäßig schwachen Maschine als ganz hervorragend erscheinen.

Schließlich sei erwähnt, daß die siegende Voiturette einen viercylindrigen, wassergekühlten Motor trug, dessen Stärke mit acht Pferdekräften angegeben worden ist.

Links: